2008年北京奥运会开幕式上,鸟巢以其独特的外形和震撼的表演,向全世界展示了中国的实力和魅力。

然而,16年过去了,这座耗资34亿元的"钢铁巨兽",是否如某些人所担忧的那样,成了一座华而不实的摆设?

让我们一起来揭开鸟巢的神秘面纱,看看这个曾经的奥运明星,如今过得怎么样。

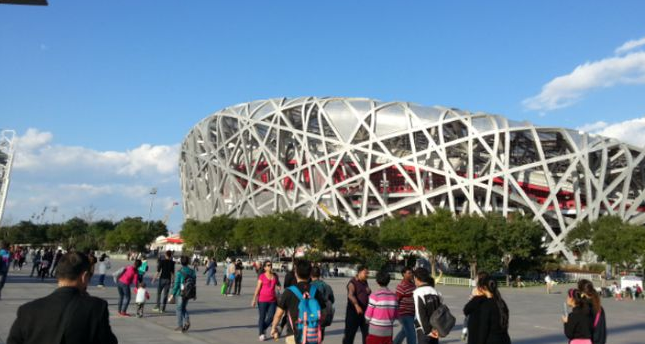

鸟巢,正式名称是北京体育场,占地面积25.8万平方米,可容纳9.1万观众。它由瑞士赫尔佐格和德梅隆建筑事务所设计,外形酷似一个巨大的鸟巢,采用钢结构交织而成,体现了现代建筑美学与工程技术的完美结合。

建设过程中,鸟巢可谓是大手笔。24根主柱支撑起庞大的钢网结构。屋顶采用透明膜材料,充分利用自然光照,节约电能。地下还设有雨水收集系统,用于灌溉和冲洗卫生间,体现了环保理念。更令人惊叹的是,鸟巢的设计寿命高达100年,抗震能力强悍,能抵御8级地震。

高达34亿元的投资额,每年维护费用高达8000万。引发了不少争议。有人质疑,这样一座庞然大物,在奥运会后该如何利用?会不会成为摆设,甚至成为经济负担?

事实上,鸟巢的运营团队并没有让这些担忧成为现实。他们采取了多元化的经营策略,让鸟巢焕发出新的生机。

,鸟巢成为了热门旅游景点。每年数百万游客慕名而来,为鸟巢带来稳定的门票收入。游客们不仅可以近距离欣赏这座建筑奇迹,还能参与各种互动体验,感受奥运精神。

第二,鸟巢成为了举办大型活动的场地。从音乐会、歌剧到冰雪嘉年华,鸟巢的舞台上演绎着精彩纷呈的文化盛宴。这不仅为鸟巢带来了可观的收入,也丰富了北京市民的文化生活。

第三,鸟巢还开发了一系列文创产品。鸟巢纪念品、邮票、巧克力等,不仅成为了热销商品,还提升了鸟巢的品牌价值。

最令人惊喜的是,鸟巢已经实现了盈利。据统计,鸟巢的年收入已经超过2亿元,不仅收回了成本,还为城市发展做出了贡献。

鸟巢的意义远不止于此。它是中国在国际舞台上展示自我的重要名片,是中国建筑智慧和工程技术的集大成者。

鸟巢的成功运营,不仅打破了"奥运场馆难以为继"的魔咒,更向世界证明了中国有能力、有智慧处理好大型赛事的场馆遗产。

当然,鸟巢的运营之路并非一帆风顺。如何在保持商业价值的同时,不忘初心,传承奥运精神,是一个长期的挑战。如何在日益激烈的文化娱乐市场中保持竞争力,也需要运营团队不断创新。

回顾鸟巢的这些年,我们看到的不仅是一个建筑奇迹,更是中国城市发展、文化传承的缩影。它告诉我们,只要有远见、有魄力、有智慧,即便是耗资巨大的项目,也能创造出持久的价值。

那么,面对未来,鸟巢又该如何继续辉煌呢?

也许,答案就在你我的期待之中。毕竟,鸟巢不仅仅是一座建筑,它承载着我们对美好生活的向往,对文化传承的责任,以及对中国未来的信心。